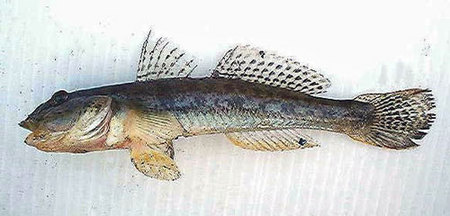

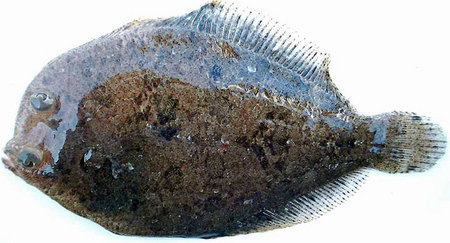

標準和名:カサゴ

学名:Sebastiscus marmoratus (Cuvier,1829 )

属:カサゴ目フサカサゴ科カサゴ属

宮崎地方名:ホゴ・ガガラ

カサゴという魚はいつでも何処でも相手してくれる。沖でも岩場でも防波堤でも。釣りに行って1匹2匹と相手してくれることがしばしばだけど、数を釣る事は期待できない。

ただ、沖の釣りだと小型が同じ場所でまとまる時がある。

宮崎の釣具店には18Cmだったかな?それ以下のサイズは放流しましょうと案内されている。カサゴはとても成長が遅く、釣魚として馴染みは深い魚だけど、だんだん数も減っているようなので、できれば幼魚は逃がしてあげたい。

カサゴと行ってもその仲間は多く、とても似ているのがウッカリカサゴとかアヤメカサゴという種などあるが、宮崎で、多分釣れても区別されない。ストアーでもカサゴで売っているものが実は違う種である事も多い。

だけど釣れるほとんどはカサゴである。

宮崎では「ホゴ」と呼ばれる。鹿児島や熊本では「アラカブ・ガラカブ」と呼ばれる。

鹿児島の長島周辺だと、海峡が多く、岩場が多いので専門に狙って釣られているし、専門の料理店もある。また鹿児島の錦江湾でも特に桜島の周辺は海底が溶岩礁で凸凹しており、カサゴがとても住み着きやすい環境のようだ。簡単に釣れる。

カサゴは数が少ないので、大前提で生息しているかいないかで釣果が変わるけど、居れば釣れる確率はとても高い。底を狙って餌は何でも良いので誘いをかけてあげれば釣れる。

また最近はロックフィッシュなどと命名されて、もともとルアーを楽しんでいた釣人が、ブラックバス釣りがだんだん肩身の狭い環境になる中で、海に向かい、手軽に楽しめる対象魚としてワーム(擬似餌)などで狙う。

カサゴの仲間で有名なのが「メバル」。メバルの仲間にカサゴがあるとも言えるほど釣魚としてはメジャー魚だけど、残念ながら宮崎には居ない。南限が大分ぐらいまでなんだろう。九州の西部の熊本・浅草などだと生息するのかも知れないが定かではない。

とにかくこの魚の仲間は食べても美味しい。

だからカサゴの場合は市場値で1Kgが2000円以上というような高値で取引されるようだ。ただカサゴだと大きくても30Cm程度。沖で釣れやすい近似種の「ウッカリカサゴ」の場合はなんと60Cmほどまで成長するようだ。

宮崎では味噌汁に入れて、とても良い出汁になるとのことで重宝される。刺身でも美味しいがちょっと淡白な感じもする。から揚げも美味しくて、しっかり揚げれば鰭の部分もコリコリとして美味しい。

WEB検索していて見つけた面白ネタとしては、このお魚は卵ではなく稚魚を産み落とすとのこと。これはメバル・クロソイなども一緒で卵胎生というらしい。

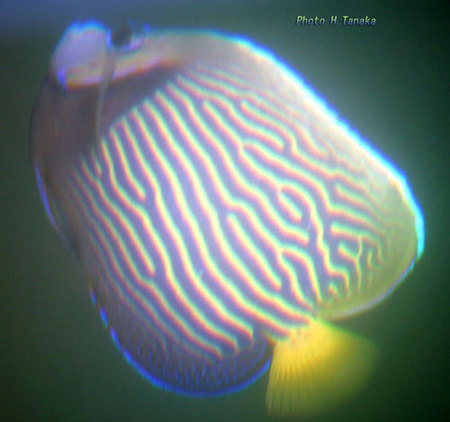

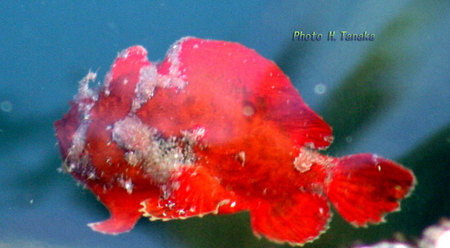

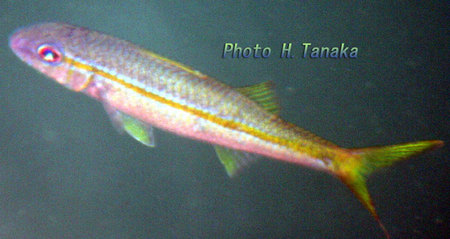

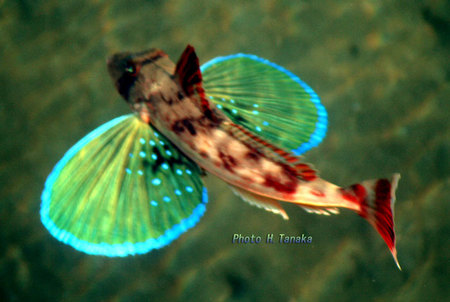

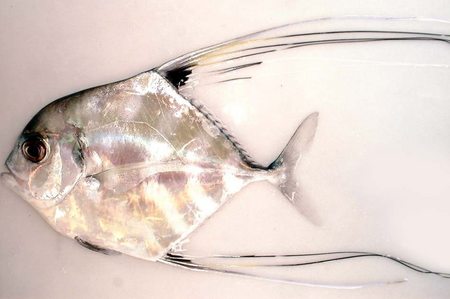

沖で釣れると赤色が強い。これが岸からだとどす黒い赤みなんだけど、生息場所で随分色が違う。カサゴに限らず深場だと赤が強くて、浅いと岩のようなどす黒になるのは保護色という事だろうけど、なぜ深いと赤いのだろうか?多分、深い=暗いという事だけど赤は暗い場所では目立たない色なんだろうなと思う。沖の夜釣りでも、ヒメジ・チカメキントキ・マツカサといった魚達は真っ赤である。